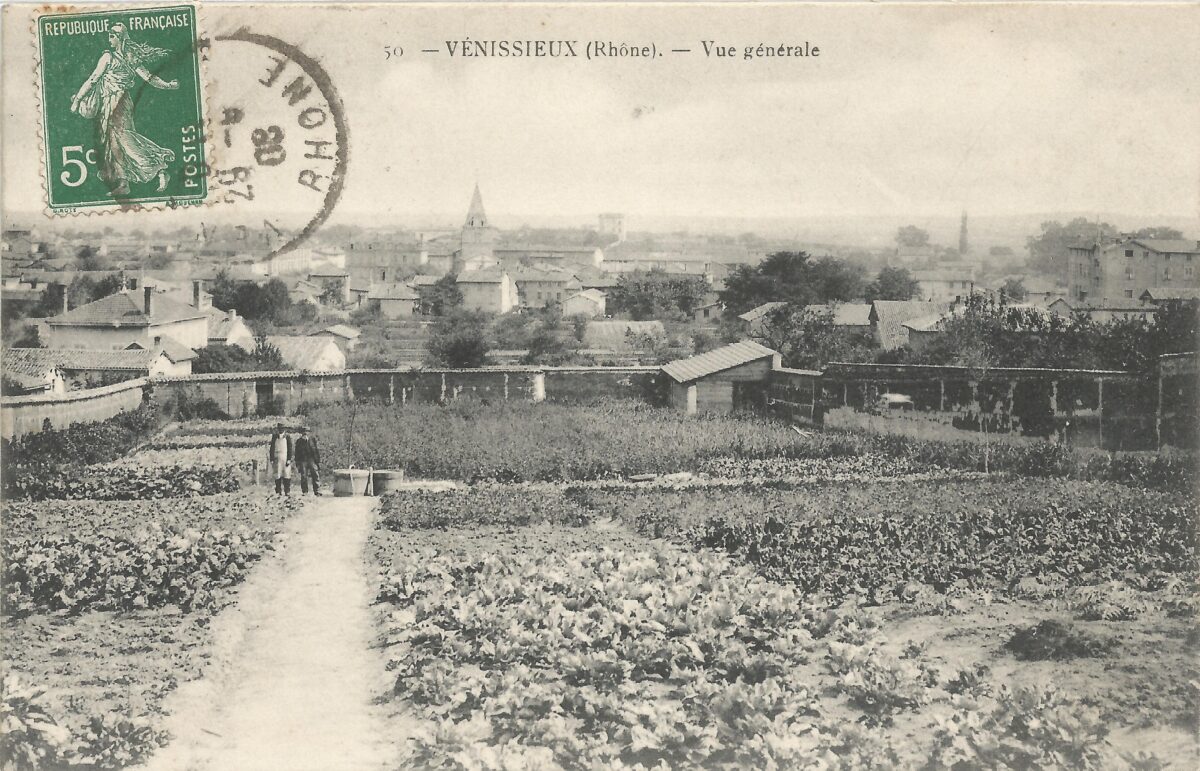

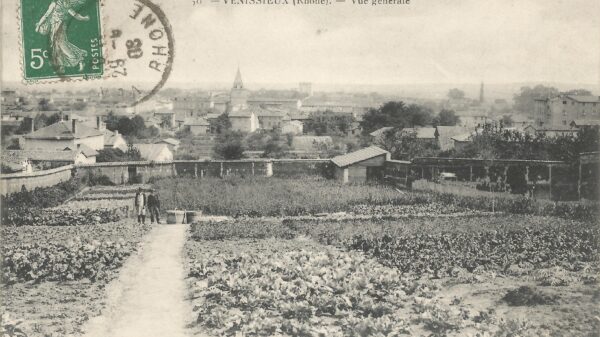

Des jardins de Vénissieux vers 1908. Carte postale DR – Collection Alain Belmont

Septembre 1876. Antoine Michel, jardinier à Vénissieux, et sa femme Elisabeth Croizat, jardinière elle aussi, se sont levés en plein milieu de la nuit. Il est à peine deux heures du matin et les voilà déjà en train d’atteler leur cheval à une petite charrette aux formes gracieuses, spécialement dévolue à leur métier : une « jardinière ». Ils la chargent à présent des légumes du jour. Carottes, choux, laitues, melons, courges, pommes de terre et j’en passe, ont été récoltés il y a peu et respirent la fraîcheur. Leur charrette remplie, ils se lancent sur les routes, alors que le jour ne s’est toujours pas levé. Ils croisent alors des dizaines, des centaines de jardiniers et de jardinières, partis comme eux de Vénissieux, mais aussi de Bron, de Saint-Priest, de Saint-Laurent-de-Mure et de Saint-Fons – ils seraient même plus de 1000, raconte un journaliste de l’hebdomadaire Le Rhône, en 1886.

Leur but ? Les marchés de Lyon, où ils iront vendre leur récolte. Ils parviennent à destination avant l’apparition du soleil, et s’installent sur les rues et les places. Puis la clientèle afflue, palpe les fruits et les légumes, négocie les prix, et s’éloigne avec des paniers bien remplis. Antoine Michel et Elisabeth Croizat ont tout vendu. Ils ont à présent environ 25 francs en poche, dont la moitié servira à payer leurs frais. Vers midi, ils prennent la route du retour. Le reste de la journée sera consacré à la culture de leur jardin, encore et encore. Ces forçats de la terre besognent ainsi sans relâche, « et rien ne les rebutera, dit notre journaliste, ni le froid ni la pluie, dans ce pénible commerce de tous les jours ».

Une commune fertile

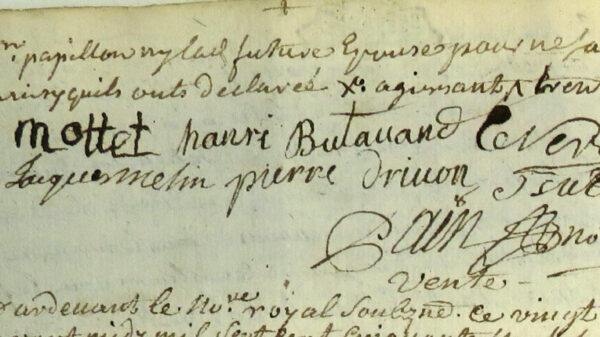

Les Vénissians s’adonnent à cette activité depuis au moins le milieu du 18e siècle, puisqu’en 1756 un certain Pierre Melin était déjà qualifié par le notaire du village, de « jardinier habitant au quartier du Molin a Vent ». Mais avec le 19e siècle, le jardinage se développe de manière fulgurante dans notre commune. Au point qu’en 1876, le recensement ne cite pas moins de 75 familles exerçant cette profession ! Vénissieux comptant alors 5224 habitants, et 1490 familles, ce sont donc 5 % des ménages qui vivent de la culture des fruits et des légumes. Ces jardinières et jardiniers habitent un peu partout sur le territoire communal, à La Borelle, à Parilly, à Saint-Fons, rue Jules-Ferry ou même rue du Château, au Bourg. Mais on les rencontre surtout au Moulin-à-Vent, où ils pullulent littéralement. Là, le recensement de 1876 en liste 54, qui constituent 24 % des familles du quartier ! Ce succès s’explique par deux facteurs.

Depuis le 18e siècle, les terres relativement pauvres et caillouteuses de Vénissieux ont été enrichies par un ballet incessant de charrettes venues de Lyon pour y déverser les « gadoues urbaines », autrement dit le fumier animal, et les excréments humains provenant de la vidange des fosses septiques. Au point que notre commune était connue dans toute l’agglomération lyonnaise pour ses « artilleurs », comme on appelait les hommes qui charriaient ces matières odorantes. Du coup, les parcelles de Parilly, de Saint-Fons et donc surtout du Moulin-à-Vent, se sont retrouvées beaucoup plus fertiles. Le second facteur réside dans l’accroissement phénoménal de la population lyonnaise au 19e siècle. Entre 1806 et 1876, le nombre d’habitants de la capitale des Gaules triple, passant de 102 041 à 342 815. Comme il faut bien nourrir ces nouveaux venus, imitant toutes les grandes villes de France à commencer par Paris, Lyon se dote d’une couronne horticole étendue dans sa banlieue proche, depuis Monplaisir et Gerland jusqu’à Villeurbanne, le Moulin-à-Vent et Saint-Laurent-de-Mure. L’ingéniosité des habitants fait le reste, qui saisissent au bond cette opportunité et qui, de petits agriculteurs ou d’ouvriers agricoles, se muent en horticulteurs.

Les « serfs de l’agriculture »

L’on assiste ainsi à Vénissieux, à la naissance de véritables dynasties de jardiniers, et aussi de jardinières car ce métier s’avère être un milieu pas seulement masculin, mais aussi éminemment féminin. « Ses ancêtres opéraient ainsi ; ses descendants agiront de même », constate le journaliste du Rhône, en 1886. Tel est le cas de la famille Rigolet : en 1851, « mademoiselle Marie-Anne Rigolet, jardinière demeurant au Moulin à Vent commune de Vénissieux, avec ses père et mère », est ainsi la fille de « Jean-Baptiste Rigolet et de Marie Thibaudon, jardiniers demeurant au Moulin à Vent ». Et qui épouse-t-elle, cette même année 1851, alors qu’elle vient d’atteindre 27 ans ? « Jean Poulet, jardinier demeurant à La Guillotière, quartier des Rivières ».

A l’occasion de son contrat de mariage, Maître Bourgeois, notaire à La Guillotière, dresse la liste des biens de la belle jardinière. Elle apporte à son futur époux « un trousseau composé des linges, nippes, hardes et joyaux à son usage, et un lit garni estimés ensemble à 300 francs, et quelques objets mobiliers de ménage de la valeur de 100 francs ». Son père lui donne aussi 280 francs, en avance sur son prochain héritage. Soit au total 680 francs. Une somme assez rondelette, bien supérieure à celle qu’apportent à leur mariage les femmes d’ouvriers agricoles, mais qui n’est pas non plus très élevée, et reste bien éloignée des milliers de francs d’une fille de commerçant aisé. Le jardinage permet donc à ceux qui s’y adonnent de vivre honnêtement, mais sans plus. Au point que le journaliste du Rhône les qualifie, en forçant un peu le trait, de « serfs de l’agriculture », ces paysans du Moyen Âge dont le statut était proche de l’esclavage. Cela n’empêcha pas l’horticulture de se maintenir à Vénissieux jusqu’à l’orée du 20e siècle.

Sources : Archives du Rhône, 6 M 299, 3 E 11452, 11569, 11574, 11581, 12104. https:// collections.bm-lyon.fr, journaux Le Rhône (4/7/1886), L’Eclair (31/12/1881) et Le Censeur (6/12/1838).

Derniers commentaires