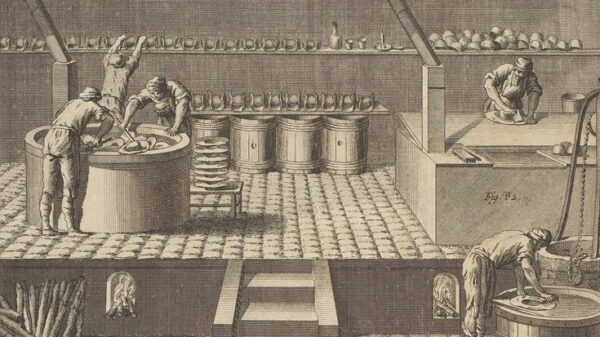

Atelier de chapelier. Tiré de « L’art de faire des chapeaux », de Jean-Antoine Nollet

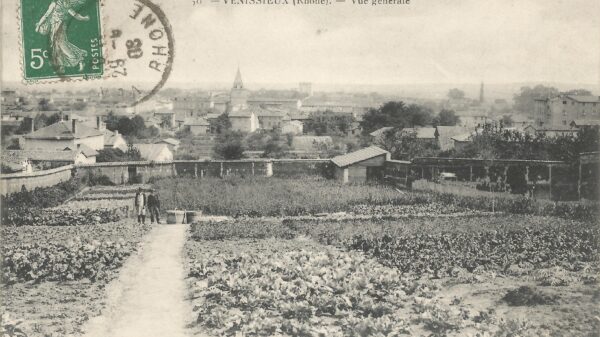

De nos jours, les chapeaux ne sont pas très courants. Ils n’ornent guère nos têtes que pour les protéger du soleil d’été, ou pour compléter une toilette féminine en de grandes occasions. En revanche au 18e siècle, ils étaient particulièrement à la mode. Tandis que les dames et les demoiselles de Vénissieux portaient systématiquement une coiffe en tissu, les messieurs quant à eux, arboraient très fréquemment un chapeau, et plus précisément un tricorne. Il les gardait des intempéries, et incarnait aussi et surtout leur position sociale, leur rang d’homme, et même mieux : leur honneur. Gare à celui qui viendrait, d’un violent coup de la main, le faire tomber intentionnellement : une bagarre éclaterait aussitôt, souvent suivie d’un procès. Le chapeau était donc non seulement un couvre-tête, mais aussi une sorte de « couvre chef », au moins de famille.

Poils de lapin, de chameau, de castor, de vigogne…

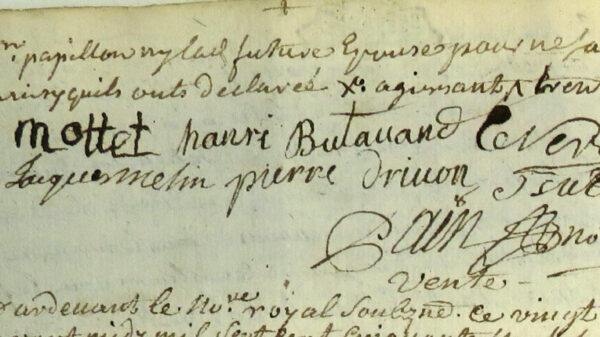

Pour fabriquer tous ces chapeaux, il fallait bien évidemment des artisans spécialisés : les chapeliers. Jean Chappel, le bien nommé, était l’un d’eux. Il fut même le premier à importer cet art à Vénissieux. L’homme n’est pas un Vénissian de souche. Il est originaire de Vinay, une petite ville située au pied du Vercors, presque en bordure de l’Isère, où il est né le 16 avril 1743. Vers ses 20 ans, il migre à Lyon où il se fait embaucher comme ouvrier chapelier. Mais Jean Chappel a de l’ambition. Le 1er avril 1765, alors qu’il n’a que 22 ans et qu’il vient à peine de se marier, il signe le bail de location d’une grande maison située au Moulin à Vent, sur la route de Vienne, puis s’associe quelques semaines plus tard avec son frère, François Chappel, pour fonder dans ses murs une fabrique de chapeaux. Pour ce faire, Jean et François passent devant le notaire du village un acte de « sociétté » en bonne et due forme, par lequel tous deux s’engagent pour six ans à « travailler ensemble, vendre et débiter tous les chapeaux quil feront en detail ou en gros, en recevoir le proffit qui sera partagé également entre eux, au moyen de quoy sera tenû un livre de recette pour être rendû compte lun a l’autre au moins une fois l’année ». De même, ils s’engagent à fournir chacun leur quote-part « dans tous les achats de laine et autres marchandises propres audit metier de chapellier ». Quant à leur atelier, il demeure à la charge de Jean Chappel, qui l’a lui-même « fait construire dans la maison par luy louée ».

Les choses étant cadrées, les deux frères se mettent à l’ouvrage. Et pas qu’un peu. D’après l’abbé Jean-Antoine Nollet (1700-1770), auteur en 1765 d’un ouvrage sur L’art de faire des chapeaux, leur métier les occupe « depuis 5 ou 6 heures du matin, jusqu’à 9 ou 10 du soir ». Chapeau bas ! Leurs œuvres peuvent être faites de différentes matières. Poils de lapin, de chameau, de castor, de vigogne, ou encore la soie, la paille, les joncs ou le carton. Mais chez Jean Chappel, comme chez la plupart des chapeliers de France, c’est la laine qui l’emporte, et plus précisément celle des agneaux ou des jeunes moutons, car elle est plus fine et donnera de meilleurs couvre-chefs.

Les plus beaux chapeaux de laine de France

C’est d’ailleurs chez nous, en Dauphiné, que se fabriquent d’après Jean-Antoine Nollet, « les plus beaux chapeaux de laine » de tout le royaume de France ! Achetée chez des bouchers ou des agriculteurs, cette laine est d’abord cardée (peignée), puis elle est assemblée en quatre pièces, les « capades », que l’on dispose sur une grande table. Vient alors le moment de fouler les capades dans l’eau presque bouillante que fournit une chaudière. A force de trempes et de manipulations, la laine se mue en feutre, un tissu non tissé fait par l’agglomération des poils, lequel est dressé en forme de chapeau. Puis l’on sort cette ébauche de la chaudière, on la place sur un moule en bois ressemblant au sommet d’une tête, on fait sécher le tout dans une étuve pendant une nuit, et l’on obtient un chapeau. Sa couleur est alors blanche ou grise, et fournira telle quelle les couvre-chefs des ecclésiastiques. Mais le reste de la population réclame des chapeaux noirs, ou parfois rouges, ce qui nécessitera un passage chez le teinturier. Il ne reste plus alors aux frères Chappel qu’à imbiber le feutre d’une sorte de colle pour l’imperméabiliser, à coudre une coiffe intérieure en tissu de couleur vive – rouge, bleue, verte ou jaune –, à donner un coup de fer à repasser, et leur œuvre est achevée. Voici un beau tricorne, monsieur, ou pour vous, jeune homme, un bicorne, puisque votre génération les préfère à présent !

En une semaine de travail acharné, Jean Chappel parvient ainsi à fabriquer 12 à 13 chapeaux, qui seront vendus à des clients de Vénissieux, ou encore à des marchands lyonnais qui les exporteront jusqu’en Espagne ou en Amérique du Sud. Il n’y gagnera guère que 8 à 10 sous par chapeau, mettons 20 sous par jour, soit à peine plus que le salaire d’un ouvrier agricole. L’affaire des frères Chappel ne les nourrissant guère, François finit par partir à Lyon où il se fait embaucher comme ouvrier chapelier. Quant à Jean, il rejoint son épouse cabaretière et se met à son tour à vendre du vin dans sa maison du Moulin à Vent. Il mourut en 1780, à l’âge de 37 ans, des suites d’une longue maladie. L’art de la chapellerie déserta-t-il pour autant Vénissieux ? Pas du tout ! Tel un lapin sorti d’un chapeau, dès 1782 le jeune Claude Baladon, fils d’un vigneron du village, s’offrit moyennant la somme importante de 200 Livres, un apprentissage du métier auprès d’un maître chapelier de La Guillotière. Puis il retourna chez nous, une fois devenu à son tour, maître en l’art du couvre-chef. Pour le plus grand bonheur des têtes des Vénissians.

Sources : Archives de l’Isère, 9NUM/AC559/4. Archives du Rhône, 259 GG 5, 3 E 11454, 11470, 11494. https://gallica.bnf.fr, J.-A. Nollet, L’art de faire des chapeaux, 1765.

Derniers commentaires