Le refrain est connu des militants communistes, lesquels scandent, lors des soirées de victoires électorales aux municipales, « Ennemond, Louis, Marcel, André, Michèle ». Soit les prénoms des maires communistes qui se sont succédé à l’hôtel de ville depuis 1935 : Ennemond Romand, Louis Dupic, Marcel Houël, André Gerin et, donc, Michèle Picard, en poste depuis 2009. Une histoire, celle d’une « gestion municipale progressiste », qui a été mise en avant les 16 et 17 mai, avec l’anniversaire de la Maison du peuple et celui de l’Union locale CGT.

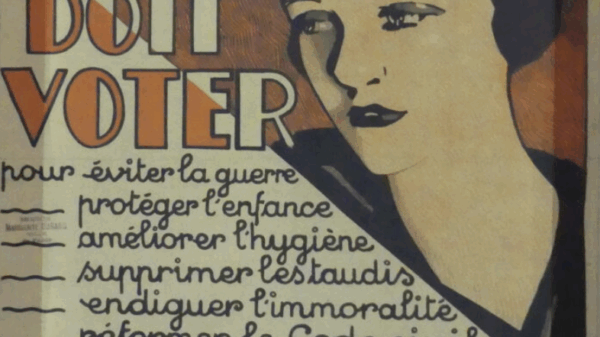

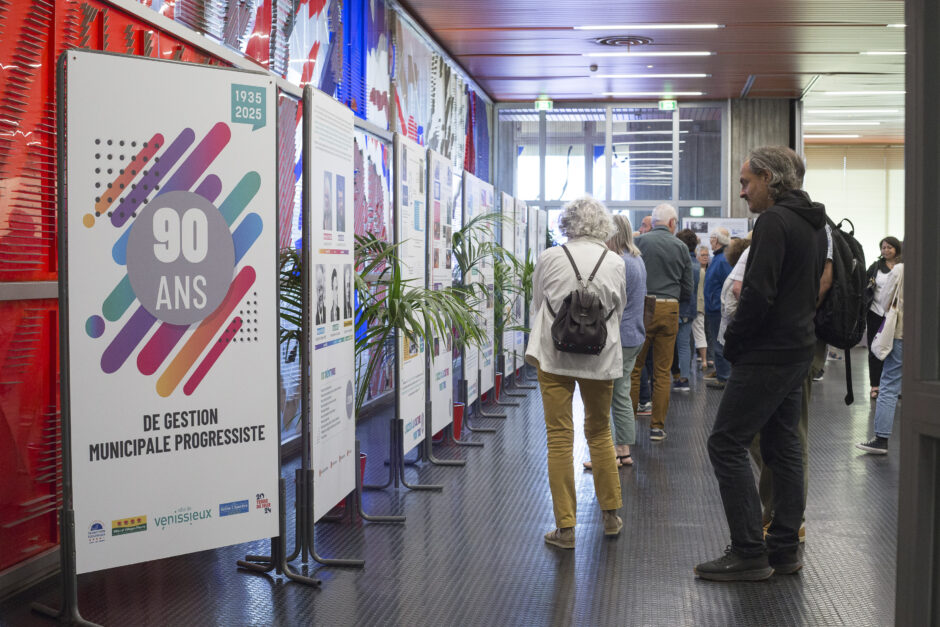

Ainsi, le 16 mai, une exposition retraçant ces 90 années a été présentée à l’hôtel de ville. Celle-ci met en lumière les événements marquants et les actions qui ont marqué l’action municipale. On y retrouve de grands moments de l’histoire locale, dans de nombreux domaines : le social, la politique, la culture, la santé, le sport, le vivre ensemble… Citons, pêle-mêle, la création d’un service municipal de l’enfance en 1966, celle de l’APASEV en 1982 avec ses départs en vacances pour de nombreuses générations d’enfants, les combats pour des entreprises historiques du territoire comme Berliet, Veninov ou encore Bosch, la construction en masse de logements sur le plateau des Minguettes qui fera, quelques années plus tard, l’objet d’un important travail de désenclavement et de requalification, l’inauguration de la médiathèque Lucie-Aubrac, le lancement d’équipements culturels comme Bizarre!, le cinéma Gérard-Philipe, l’école de musique…

Bien sûr, il est difficile de résumer en quelques lignes cette exposition, qui a remporté un franc succès auprès des nombreuses personnes — habitants, militants, anciens élus du conseil municipal… — ayant fait le déplacement à l’hôtel de ville. Mais, bonne nouvelle pour les amateurs d’histoire locale : elle sera présentée à la médiathèque Lucie-Aubrac, du 3 au 14 juin.

« Il faut savoir, par moments, figer le temps, appréciait le maire, Michèle Picard. L’arrêter dans sa course pour regarder derrière nous et mieux comprendre de quoi est fait notre présent. Prendre la mesure des combats passés pour mener ceux d’aujourd’hui et de demain. Il y a 90 ans, Ennemond Romand devenait le premier maire communiste de Vénissieux, faisant face, déjà, à la montée du fascisme et de l’extrême droite. »

« Aller chercher les choses »

« Notre maison commune qui s’appelle Vénissieux a été construite par toutes les forces de gauche, par toutes les forces progressistes et par la citoyenneté de tous les habitants, poursuivait le maire. Aujourd’hui comme hier, l’union de la gauche fait notre force ; elle détermine aussi, dans la diversité de ses sensibilités, le cap à tenir : l’humain et l’intérêt général encore et toujours, au centre de toutes nos politiques publiques de proximité. (…) Ici à Vénissieux, nous savons que rien ne nous sera donné, qu’il faut aller chercher les choses, bousculer l’ordre établi, qu’il faut engager le combat, se retrousser les manches. »

Et l’élue de conclure (avant de passer le relais à la compagnie théâtrale Traction Avant) : « Bien sûr, tout n’a pas été réussi à 100% au cours de ces 90 ans, loin de nous toute tentation d’autosatisfaction, mais [en prenant le temps de faire le point] on mesure mieux les mutations, le cheminement et les avancées remarquables de Vénissieux. Notre histoire est celle des habitants, écrite au fil des générations et des équipes municipales, une histoire de transition, de principes, de valeurs, de combats politiques, d’une solidarité inaliénables. »

CGT et Maison du peuple, indissolublement liées

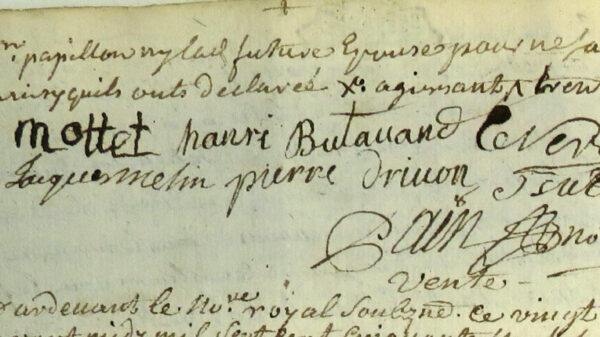

À l’origine, on l’appelait « la Maison du peuple et de la Prévoyance sociale ». Dans une période où n’existait aucune protection pour les travailleurs, elle fut d’emblée un centre de revendication et d’action. Logique que le bâtiment du boulevard Gérin, quelques mois seulement après son inauguration, ait accueilli dans ses murs la toute nouvelle Union locale CGT, créée en 1935 par Louis Dupic, son premier secrétaire général.

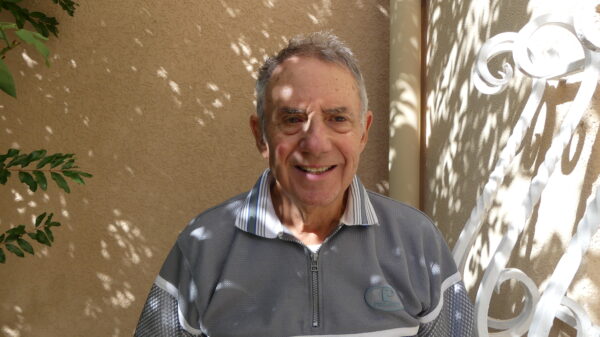

Gilles de Gea, le 13e à occuper ces fonctions, était très ému, samedi 17 mai, au moment de présenter l’exposition retraçant 90 ans d’action syndicale dans la salle Albert-Rivat — du nom d’un autre secrétaire général qui officia entre 1955 et 1966. Les grandes grèves de 1936, l’entrée dans la clandestinité des leaders syndicaux lors de la Seconde Guerre mondiale, l’occupation des usines en 1968, la défense des Veninov dans les années 2010, ou plus récemment les mobilisations pour sauver la SAD et l’hôpital des Portes du sud… L’histoire de l’UL est aussi dense que riche.

« À travers les décennies, le syndicat a su s’adapter aux défis de chaque époque, soulignait Gilles de Gea. Notre Union locale rappelle à chacun que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. »

Dans les années 30, une seule union locale CGT, forte de 7000 adhérents, couvre Lyon et sa banlieue. Celle de Vénissieux est la deuxième à voir le jour. Elle multiplie les luttes dans le secteur industriel, très développé localement, surtout dans la métallurgie. Après guerre, ses effectifs s’envolent. Et quand l’UL de Vénissieux fusionne avec celles de Saint-Fons et Feyzin, en 1975, elle rayonne sur environ 50 000 travailleurs, essentiellement des métallos, mais aussi des ouvriers de la chimie. Le syndicat est alors très puissant. Son influence grandira encore au tout début des années 80 avec l’arrivée de la gauche au pouvoir. Cette même gauche qui introduira peu après une politique de rigueur, suivie d’un processus de désindustrialisation qui perdure aujourd’hui.

Cette mutation a profondément changé la donne. « Nous devons faire face depuis des décennies à la destruction de l’emploi industriel, indiquait Gilles de Gea. Et depuis quelques années, nous sommes également mobilisés sur la défense des services publics, qui sont à leur tour de plus en plus menacés. Mais nous refusons tout fatalisme. Cela ne dépend que de nous, de notre capacité à nous mobiliser. L’Union locale garde tout son sens. » Comme en témoignait Delphine Mallet, déléguée syndicale aux Portes du sud et à la Solidage : « Sans l’UL, le combat aurait été beaucoup plus difficile, il aurait été plus compliqué d’obtenir la reprise de l’hôpital sans licenciement. »

Une Maison du peuple, mais aussi un théâtre et un centre d’art

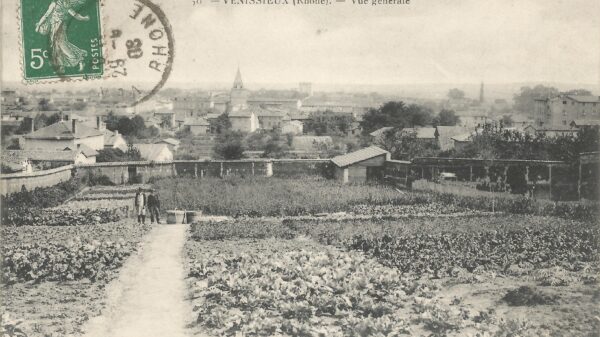

Inaugurée le 3 juin 1934 par le maire Eugène Peloux — qui en avait décidé la construction dès 1929 —, la Maison du peuple est un beau bâtiment art déco dû à l’architecte Louis Weckerlin, élève de Tony Garnier. Dans la revue d’architecture La Construction moderne qui le présente dans son numéro du 31 mars 1935, il est écrit que la ville compte alors 16 000 habitants et que la Maison du peuple abrite « une importante salle des fêtes et divers locaux où ont été installés les services du dispensaire et des bureaux de sociétés et syndicats ».

« Désormais, écrit l’historien Maurice Corbel dans Vénissieux, du village à la cité industrielle, la Maison du peuple verra défiler galas, spectacles des associations de la commune et, dès le plus jeune âge, on en connaîtra le chemin. » Il cite « les séances du cinéma-éducateur du jeudi après-midi » et l’acquisition, en 1935, d’un appareil cinématographique parlant. C’est également là qu’ont lieu, chaque année, les finales du Refrain des rues, radio-crochet organisé dans les quartiers.

Rapidement, la place située devant son parvis est utilisée pour de gigantesques manifestations, comme en témoigne une célèbre photo prise le 1er mai 1937 devant la Maison du peuple.

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, l’édifice, qui a subi l’outrage des bombardements, est réparé et réserve deux salles à la Sécurité sociale nouvellement créée. Puis, le dispensaire va être transféré rue Gambetta dans les années cinquante.

Rénovée en 1984, la Maison du peuple abrite aujourd’hui le siège de l’UL CGT et de FO, la salle Albert-Rivat, le Théâtre de Vénissieux et ses 500 places assises et le centre d’art Madeleine-Lambert, sans compter des bureaux du théâtre et des arts plastiques au sous-sol et au rez-de-chaussée. Elle accueille également des permanences et des consultations juridiques et d’avocats, sur rendez-vous. Les consultations d’avocats ont lieu les premiers et troisièmes vendredis de chaque mois de 17 à 19 heures. Les consultations juridiques gratuites sur le droit du travail ont lieu tous les mardis de 16h30 à 18h30.

Nuée vivante : un dialogue entre la collection municipale et les prêts

La célébration des 90 ans de la Maison du peuple et de la gestion progressiste de la commune s’est achevée au centre d’art Madeleine-Lambert, en présence du maire Michèle Picard, du premier adjoint Nacer Khamla, de l’élu à la Culture Bayrem Braïki et d’autres personnalités du conseil municipal, avec le vernissage de l’exposition Nuée vivante.

Laquelle, ainsi que l’expliquait Xavier Jullien, directeur du centre d’art, « propose un dialogue entre collection municipale et prêts, avec les œuvres d’onze plasticiennes récemment entrées dans le fonds et deux vidéos de l’artiste new-yorkaise invitée Sarah Meyohas ».

Forte de quelque 800 œuvres, récemment mises en ligne sur le réseau Videomuseum, la collection municipale remonte à 1934, date de sa première acquisition. Les plus récentes sont de 2025. On retrouve donc, dans Nuées vivantes, celles de Mari Minato, Léa Rabourdin, Constance Nouvel, Sarah Sandler, Tatiana Bailly, Safia Hijos, Niloufar Basiri, Ghazale Bahiraie, Lison Valier-Brasier, Agnès Geoffray et Loriane Bouhier.

Une façon de prouver, comme l’a exprimé par la suite Michèle Picard, qu’en quatre-vingt dix ans, « l’ambition culturelle de la Ville n’a pas bougé d’un iota ».

Des visites guidées théâtrales

Pour accompagner les 90 ans de la Maison du peuple, la compagnie Transports en commun, qui achevait là une résidence de quatre ans, proposait des visites guidées théâtrales. D’une mezzanine utilisée par le services des arts plastiques à un bureau syndical, pour finir dans la grande salle du théâtre, l’ensemble du bâtiment fut parcouru par les nombreux visiteurs.

Ce fut l’occasion de (re)voir deux des Petites Mythologies de la compagnie, toutes deux écrites par Philippe Delaigue et mises en scène par Léa Menahem. La première, Eden Blues, jouée par Léa Menahem et Quentin Bardou, revisite joyeusement le mythe d’Adam et Ève. Dans la seconde, Peut mieux faire, Agathe Barat et Jimmy Marais, reprennent celui de Pygmalion à travers les retrouvailles plus tragiques, dans une salle de classe, d’un enseignant et d’une ancienne élève.

Un bel au revoir à Vénissieux pour une compagnie qui y a laissé d’excellents souvenirs et qui va poursuivre son aventure avec la Communauté de communes des pays entre Loire et Rhône. « Ce sera, nous disait Léa, complètement autre chose mais tout aussi passionnant. »

Jérôme ou la mémoire des lieux

Après avoir fréquenté la salle de théâtre dès sa plus tendre enfance, Jérôme Deuneulin y a été embauché en 1989.

S’il en est un qui connaît bien la Maison du peuple, c’est Jérôme Deuneulin. Non seulement il travaille au Théâtre de Vénissieux depuis bientôt 36 ans, mais il a également été spectateur de ses spectacles depuis son plus jeune âge.

« Mon père, Alain Deuneulin, était reporter photographe et il m’amenait souvent avec lui. Parfois, il me déposait à la médiathèque qui était dans le bâtiment. Je me souviens avoir vu ici Johnny Hallyday en 1973. »

Il rappelle l’ancienne disposition de la Maison du peuple. « De 1935 à 1984, elle était comme la Bourse du travail, avec une allée centrale et d’autres sur les côtés. En haut, il y avait un balcon. Là où est aujourd’hui l’espace Madeleine-Lambert, se trouvait une salle de bal. Sous le lino, se trouve encore un beau plancher. »

Jérôme garde des souvenirs précis des artistes qu’il a côtoyés en tant qu’employé du lieu : Raymond Devos, Guy Bedos, Muriel Robin, Smaïn, Alex Métayer « qui voulait que l’on mange tous ensemble », Michel Petrucciani, Sapho, Bruno Carlucci, Manu Solo, M, Arthur H, Alexis HK, le chanteur de Pigalle, « qui était l’ancien des Garçons bouchers », Philippe Vincent, Denis Plassard, Jean-Philippe Salerio de la Nième Compagnie…

Un quartier animé et joyeux

Jérôme garde également en mémoire le quartier tel qu’il était dans le temps : « Ma tante m’amenait au centre social Calmettes, qui se trouvait à la place de l’Ehpad des Tulipiers. Et, là où est aujourd’hui le boulodrome, le Secours populaire distribuait des vêtements. En face du théâtre, la salle de sport a remplacé les bains douches. Et, pour aller en colonie de vacances, je prenais le Saviem devant la Maison du peuple. »

Il détaille les commerces qui se trouvaient alentour : « C’était très joyeux avec une boulangerie, un fleuriste, une quincaillerie, une épicerie, les Caves nîmoises puis La Suzienne, un magasin de beauté… Aujourd’hui, il n’y a plus que des banques et des agences immobilières. »

En face de l’ancien cimetière, le centre René-Desgrand possédait quatre chambres et une petite cuisine. Utilisé par les congressistes et les délégations des villes jumelées, il l’était également par le théâtre. « Les artistes pouvaient se reposer plus facilement. Guy Bedos, par exemple, qui était resté plusieurs soirées, y avait dormi. »

Avec l’arrivée prochaine du tramway, le quartier continue de se modifier et Jérôme s’interroge sur toutes ces transformations. « Je regrette que le futur tram ne passe pas devant la Maison du peuple. Cela aurait été plus simple pour les spectateurs handicapés, avec des cannes ou en fauteuil roulant. »

Derniers commentaires